Les 3 visages du Thé Noir : Son histoire de commerce, ses secrets scientifiques et son pouvoir culturel. Vous allez tout savoir et tout connaître sur le thé. Achetez du thé noir chez Abaçai et au Comptoir de Toamasina profitez de 10% de réduction avec le code Brésil sur la première commande. Découvrez nos thés noirs et thés noirs parfumés.

Le Fil Rouge de l’Histoire

Le thé noir, bien plus qu’une simple boisson, c’est une boisson historique, un agent de transformation économique et un pilier culturel à l’échelle planétaire.

Son parcours, de sa découverte fortuite dans les montagnes de Chine à son statut de produit de base mondial, est une épopée qui a façonné des empires, déclenché des guerres, alimenté des économies et s’est intimement tissée dans le tissu social de nations entières.

Loin d’être un simple produit agricole, le thé noir est le résultat d’une alchimie complexe où se mêlent la botanique, la chimie, la politique et la culture. Ce rapport se propose de démêler les fils de cette histoire complexe, d’analyser la science qui sous-tend sa transformation, d’évaluer son poids économique contemporain et d’explorer les rituels qui en ont fait un symbole d’hospitalité et de convivialité. En suivant le fil rouge de cette boisson, c’est une histoire de la mondialisation elle-même que l’on retrace, une histoire contenue dans la liqueur sombre d’une tasse de thé.

De la Découverte Fortuite à la Domination Mondiale : Une Histoire Tumultueuse du Thé Noir

L’histoire du thé noir est une fresque dramatique qui illustre la transition d’un produit local chinois en un moteur de la géopolitique mondiale. Chaque étape de son développement, de l’accident de production à l’espionnage industriel, a laissé une empreinte indélébile sur les relations internationales et les structures économiques qui perdurent aujourd’hui.

Les Origines Chinoises : L’Alchimie d’un Accident

La genèse du thé noir remonte à la fin de la dynastie Ming, vers 1590-1650, dans la région montagneuse des Wuyi, dans la province du Fujian. Avant cette période, la consommation en Chine était dominée par les thés verts et oolongs. La légende populaire, corroborée par les historiens, attribue la création du premier thé noir à un concours de circonstances imprévu. Une armée en transit aurait établi son campement dans la région, interrompant brusquement le processus de fabrication du thé. Les feuilles fraîchement cueillies, laissées à l’abandon, subirent une oxydation bien plus longue que la normale.

Lorsque les fermiers purent enfin retourner à leur récolte, ils découvrirent que les feuilles avaient pris une teinte sombre et que la liqueur qu’elles produisaient était d’un rouge profond. Pour sauver ce qui pouvait l’être, ils décidèrent de sécher ces feuilles oxydées. Le charbon de bois habituellement utilisé ayant été réquisitionné par l’armée, ils se rabattirent sur du bois de pin local. La fumée du pin imprégna les feuilles, leur conférant un arôme fumé et fruité caractéristique. Ainsi naquit le Lapsang Souchong, le premier thé noir de l’histoire.

Cet événement illustre un thème récurrent dans l’histoire de l’alimentation : l’innovation née de la nécessité. L’oxydation prolongée, initialement perçue comme un désastre qui aurait ruiné une production de thé vert, s’est révélée être une méthode de transformation créant un produit entièrement nouveau. Plus important encore, ce processus conférait au thé une stabilité et une durabilité exceptionnelles. Contrairement au thé vert, qui perd rapidement sa fraîcheur, le thé noir pouvait conserver sa saveur pendant plusieurs années, ce qui le rendait particulièrement apte aux longs voyages et au commerce à grande distance. Cet « accident » fut en réalité la découverte d’une méthode de conservation qui allait débloquer le potentiel du thé en tant que marchandise mondiale.

Il est essentiel de noter une distinction linguistique fondamentale qui perdure : ce que les Occidentaux nomment « thé noir » en se basant sur la couleur des feuilles sèches est appelé en Chine hóng chá (紅茶), soit « thé rouge », en référence à la couleur de l’infusion. Cette divergence sémantique témoigne de deux perspectives culturelles différentes sur le même produit, l’une axée sur la matière première, l’autre sur le résultat final dans la tasse.

La Soif de l’Europe : La Compagnie des Indes et la Naissance d’un Marché

Le thé noir fit son entrée en Europe au XVIIe siècle, introduit par les marchands hollandais, puis britanniques. La Compagnie britannique des Indes orientales (British East India Company, ou EIC), fondée par charte royale en 1600, s’imposa rapidement comme l’acteur dominant de ce commerce naissant. En 1699, l’EIC établit un comptoir commercial stratégique à Canton (aujourd’hui Guangzhou), unique port chinois alors ouvert aux étrangers, consolidant ainsi son emprise sur le commerce du thé.

En Grande-Bretagne, le thé passa rapidement du statut de curiosité exotique et de luxe réservé à l’aristocratie à celui de boisson de consommation courante, voire de première nécessité. Sa popularité était telle qu’à la fin du XVIIIe siècle, les taxes sur le thé représentaient un dixième des revenus fiscaux du gouvernement britannique, devenant un pilier de l’économie nationale. L’EIC, détentrice d’un monopole sur ce commerce extrêmement lucratif, devint une entité d’une puissance sans précédent.

L’EIC n’était pas une simple entreprise commerciale ; elle était une puissance quasi-étatique, dotée de fonctions gouvernementales et militaires qui éclipsaient ses activités purement mercantiles. La richesse générée par le thé lui permit de lever ses propres armées, d’administrer de vastes territoires en Inde et de mener sa propre diplomatie. La structure de la compagnie, une société par actions, permettait de répartir les risques financiers considérables liés aux expéditions lointaines et de mobiliser les capitaux nécessaires à des opérations d’une telle envergure.

Un cycle symbiotique et auto-renforçant se mit en place entre l’État britannique et l’EIC. Les profits colossaux tirés du thé par la compagnie finançaient son expansion coloniale en Asie. En retour, le gouvernement britannique, enrichi par les taxes sur ce même thé, finançait la Royal Navy, qui protégeait les routes maritimes vitales pour l’EIC. Ce que l’on pourrait qualifier de complexe militaro-industriel avant l’heure démontre comment la demande pour une simple boisson a pu soutenir l’architecture d’un empire mondial. Le désir d’une tasse de thé à Londres était ainsi directement lié à l’exercice du pouvoir militaire et politique britannique à Calcutta.

L’Opium pour le Thé : La Guerre et le Rééquilibrage Forcé du Commerce

La popularité croissante du thé en Grande-Bretagne engendra un déséquilibre commercial massif et problématique. Les Britanniques développèrent une demande insatiable pour les produits chinois – thé, soie, porcelaine – mais les Chinois, largement autosuffisants, manifestaient peu d’intérêt pour les marchandises britanniques, notamment les lainages peu adaptés à leur climat. En conséquence, la Chine exigeait un paiement quasi exclusif en argent, ce qui provoqua une hémorragie de métal précieux hors de l’Empire britannique, menaçant sa stabilité économique.

Pour inverser ce flux monétaire, l’EIC mit en place une solution cynique et dévastatrice : le commerce de l’opium. La compagnie commença à cultiver massivement le pavot dans ses colonies indiennes du Bengale et à introduire illégalement la drogue en Chine, en contournant les interdictions impériales. Ce commerce triangulaire (marchandises britanniques vers l’Inde, opium indien vers la Chine, thé chinois vers la Grande-Bretagne) s’avéra extraordinairement rentable. En 1839, les ventes d’opium en Chine finançaient l’intégralité des achats de thé britannique.

Ce trafic engendra une crise sanitaire et sociale majeure en Chine, avec des millions de toxicomanes, tout en inversant le déficit commercial au profit de la Grande-Bretagne. En 1839, le gouvernement Qing, déterminé à mettre fin à ce fléau, nomma le commissaire Lin Zexu pour éradiquer le commerce. Lin confisqua et détruisit plus de 20 000 caisses d’opium appartenant à des marchands britanniques à Canton. Cet acte souverain de maintien de l’ordre fut présenté à Londres comme une destruction de propriété britannique et servit de casus belli.

La Première Guerre de l’Opium (1839-1842) qui s’ensuivit fut, dans son essence, une « Guerre du Thé ». Le conflit ne portait pas sur la légalisation de la drogue, mais sur la volonté britannique d’imposer par la force un modèle de libre-échange qui servait ses intérêts économiques, lesquels étaient entièrement dominés par le thé. L’opium était l’instrument, mais le thé était l’enjeu. La victoire écrasante de la Grande-Bretagne, grâce à sa supériorité navale, aboutit au Traité de Nankin. Ce traité inégal força la Chine à céder Hong Kong, à ouvrir cinq ports au commerce étranger, à payer de lourdes indemnités et à démanteler le système de Canton qui avait jusqu’alors encadré le commerce.

Cet événement marque un tournant dans l’histoire de la mondialisation : l’imposition violente des principes du libre-échange par une puissance occidentale à une nation orientale réticente. Le conflit a non seulement profondément déstabilisé la dynastie Qing, contribuant à son déclin et à sa chute éventuelle , mais il a aussi établi le précédent de la « diplomatie de la canonnière » qui allait définir les relations internationales pour le siècle à venir. La soif mondiale pour le thé noir fut la cause directe de ce basculement géopolitique historique.

L’Espionnage Industriel : La Mission de Robert Fortune et la Fin du Monopole Chinois

Malgré leur victoire militaire, les Britanniques restaient dépendants de la Chine pour leur approvisionnement en thé. Pour s’affranchir de cette vulnérabilité stratégique, l’EIC conçut l’une des opérations d’espionnage industriel les plus audacieuses et les plus réussies de l’histoire. En 1848, elle mandata le botaniste écossais Robert Fortune pour une mission secrète : s’infiltrer dans les régions intérieures de la Chine, alors interdites aux étrangers, afin de voler des plants de thé, des graines et, surtout, les secrets de sa fabrication.

Fortune, déguisé en marchand chinois d’une province lointaine, avec le crâne rasé et une fausse natte, réussit à pénétrer au cœur de l’industrie du thé. Pendant plusieurs années, il voyagea à travers les régions productrices, observant et documentant méticuleusement les étapes complexes du traitement du thé noir : le flétrissage, le roulage, l’oxydation et la torréfaction. Il collecta des milliers de plants et de graines des meilleures variétés. Pour assurer leur survie durant le long voyage vers l’Inde, il utilisa une invention récente et révolutionnaire : les caisses de Wardian, des sortes de terrariums portables qui créaient un microclimat stable et protégeaient les plantes délicates.

Au cours de sa mission, Fortune fit une découverte capitale qui allait bouleverser la botanique occidentale : il confirma que le thé vert et le thé noir provenaient de la même plante, Camellia sinensis. Leur différence ne tenait pas à l’espèce, comme on le croyait alors en Europe, mais uniquement au processus de fabrication, notamment à l’étape de l’oxydation.

Le succès de sa mission fut total. Les plants et les connaissances ramenés par Fortune permirent aux Britanniques de transplanter et de répliquer l’ensemble de l’industrie du thé chinoise dans leurs propres colonies, principalement en Inde (à Darjeeling et en Assam) et à Ceylan. Cette opération a brisé le monopole chinois millénaire sur la production de thé.

Les conséquences de cet acte d’espionnage furent monumentales et redessinèrent la carte mondiale du thé. Il accéléra le déclin économique de la Chine impériale, privée de sa principale source de devises. Il créa de toutes pièces un nouveau moteur agro-industriel pour l’Inde britannique, qui, du vivant même de Fortune, surpassa la Chine pour devenir le plus grand producteur de thé au monde. Enfin, il assura définitivement la chaîne d’approvisionnement de l’Empire britannique pour son bien de consommation le plus vital, cimentant sa domination économique pour les décennies à venir. Ce vol spectaculaire fut l’acte final qui permit à l’Empire de sécuriser sa « tasse de thé ».

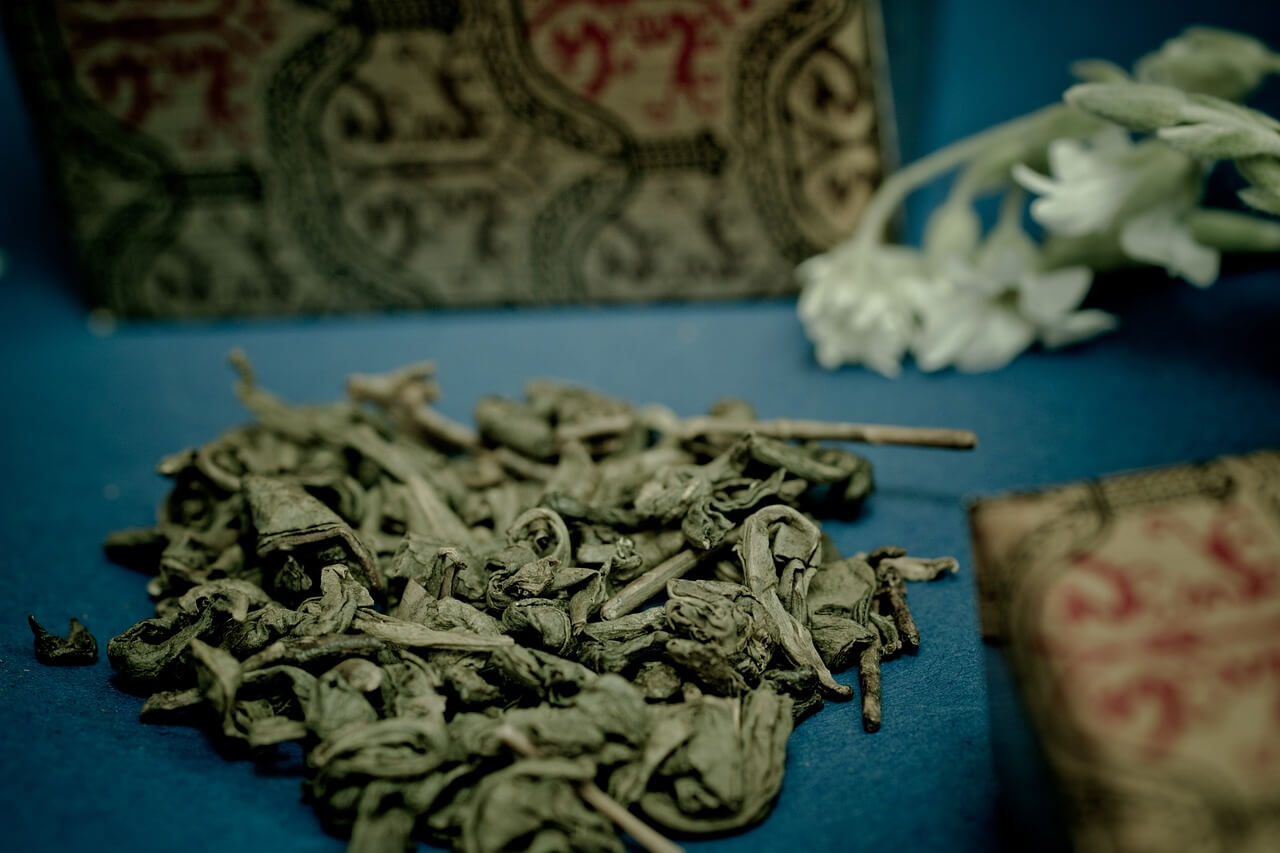

La Culture du Thé Noir : Terroirs, Production et Qualité

Au-delà de son histoire mouvementée, le thé noir est un produit agricole d’une grande complexité, dont le caractère est façonné par l’interaction subtile entre l’environnement, la variété de la plante et le savoir-faire humain. De la géographie du goût à la mécanique de la production, chaque étape contribue à la diversité infinie des thés noirs.

Les Grands Terroirs : Une Géographie du Goût

Le concept de terroir, si essentiel dans le monde du vin, s’applique avec une égale pertinence à celui du thé. L’identité d’un thé noir est indissociable de son lieu d’origine, où le climat, l’altitude, la géologie et la variété botanique se combinent pour créer un profil aromatique unique.

Chine : Le Berceau Originel

La Chine, lieu de naissance du thé noir, offre une palette de terroirs d’une richesse inégalée.

- Fujian : Cette province côtière est le berceau historique, où le Lapsang Souchong a vu le jour dans les montagnes Wuyi. Elle est également réputée pour les « Trois Thés Rouges du Fujian » (Bailin Gongfu, Tanyang Gongfu, Zhenghe Gongfu), des thés artisanaux complexes et raffinés.

- Anhui : Située à l’intérieur des terres, cette province est le foyer du Keemun, l’un des thés noirs chinois les plus célèbres et les plus prisés. Créé en 1875 par un marchand ayant appris les techniques du Fujian, le Keemun est célèbre pour ses arômes complexes, souvent décrits comme floraux, vineux, avec des notes de pin, de pruneau séché et parfois d’orchidée.

- Yunnan : Cette province du sud-ouest, également connue pour le thé Pu’erh, produit des thés noirs distinctifs appelés Dianhong. Ces thés sont souvent reconnaissables à la forte proportion de bourgeons dorés, qui leur confèrent des saveurs riches, maltées, douces et parfois chocolatées, comme dans le cas des « Perles du Dragon Noir ».

Inde : La Puissance du Nouveau Monde

L’industrie indienne, bien que plus récente, s’est développée sur des terroirs distincts qui sont devenus des références mondiales.

- Assam : Située dans la vallée du fleuve Brahmapoutre, cette région de basse altitude, chaude et humide, est le foyer de la variété indigène Camellia sinensis var. assamica. Découverte par l’Écossais Robert Bruce en 1823, cette plante aux feuilles larges produit un thé puissant, corsé, malté et astringent, à la couleur sombre et intense. C’est le thé par excellence des mélanges pour le petit-déjeuner (« breakfast blends »). L’Assam est le plus grand producteur de thé en Inde, représentant plus de 50 % de la production nationale.

- Darjeeling : Nichée dans les contreforts de l’Himalaya, cette région offre des conditions radicalement différentes : haute altitude, climat frais, pentes abruptes et brouillards fréquents. C’est ici que les plants de la variété chinoise (Camellia sinensis var. sinensis), dérobés par Robert Fortune, ont été plantés et ont prospéré. Le thé de Darjeeling est réputé pour sa délicatesse, sa complexité et ses arômes floraux et fruités, souvent comparés au muscat.

Sri Lanka (Ceylan) : La Renaissance après la Rouille

L’île de Ceylan (aujourd’hui Sri Lanka) est un autre exemple spectaculaire de création de terroir. Suite à l’effondrement de son industrie du café dans les années 1860, ravagée par une maladie fongique (Hemileia vastatrix), les planteurs se sont tournés vers le thé. Le pionnier écossais James Taylor, sur le domaine de Loolecondera, a mené les premières expériences réussies en 1867, en utilisant des graines de la variété Assam. Le succès fut fulgurant : d’une exportation de seulement 23 livres dans les années 1870, la production atteignit plus de 22 000 tonnes en 1890. Aujourd’hui, les thés de Ceylan sont réputés pour leur liqueur vive, fraîche et leur couleur cuivrée.

La répartition mondiale de ces grands terroirs est une carte vivante de l’histoire coloniale. Les régions chinoises représentent l’origine ancienne et organique. En revanche, les terroirs indiens et sri-lankais n’ont pas été simplement découverts ; ils ont été conçus et développés par l’Empire britannique au XIXe siècle. Leur existence est le fruit d’une transplantation agricole et économique délibérée, combinant l’opportunisme scientifique (l’identification de la variété assamica) et l’espionnage stratégique (la mission de Fortune).

maison de thé brésilien

Les Méthodes de Production : Orthodoxe vs. CTC

Une fois les feuilles récoltées, leur transformation détermine en grande partie le caractère final du thé. Deux méthodes principales coexistent, reflétant la tension entre tradition artisanale et efficacité industrielle.

- La méthode Orthodoxe : C’est le procédé traditionnel, qui vise à préserver au maximum l’intégrité de la feuille de thé. Elle se déroule en plusieurs étapes :

- Flétrissage : Les feuilles sont étalées pour perdre une partie de leur humidité et devenir souples.

- Roulage : Les feuilles flétries sont délicatement roulées, à la main ou à la machine, pour briser leurs parois cellulaires et libérer les enzymes qui déclencheront l’oxydation.

- Oxydation : Les feuilles roulées sont laissées au repos dans une atmosphère chaude et humide. Les enzymes réagissent avec l’oxygène de l’air, transformant la composition chimique des feuilles, qui passent du vert au brun-cuivré. C’est l’étape cruciale qui développe la complexité des arômes.

- Séchage (ou Torréfaction) : Les feuilles sont chauffées rapidement pour stopper l’oxydation et réduire leur taux d’humidité à moins de 3 %, assurant ainsi leur conservation. Ce processus, plus lent et exigeant en savoir-faire, produit des thés aux saveurs nuancées, complexes et multicouches, destinés principalement au marché du thé en vrac de haute qualité.

- La méthode CTC (Crush, Tear, Curl – Broyer, Déchirer, Rouler) : Inventée au XXe siècle pour répondre aux besoins de la production de masse, cette méthode est un processus industriel rapide. Après un court flétrissage, les feuilles passent à travers une série de cylindres dotés de dents acérées qui les macèrent et les transforment en petites granules dures et uniformes. Ce traitement brutal accélère considérablement l’oxydation et produit un thé très différent : la liqueur est très foncée, le goût est puissant, corsé, mais souvent unidimensionnel et astringent.

Cette dichotomie reflète une divergence fondamentale dans la philosophie de production. La méthode orthodoxe est une quête de complexité aromatique, valorisant le caractère unique de la feuille. La méthode CTC, quant à elle, vise l’efficacité, la standardisation et la puissance, produisant un thé idéal pour une infusion rapide. L’essor de la méthode CTC est directement lié à une innovation de consommation majeure : le sachet de thé. Les feuilles entières orthodoxes infusent trop lentement dans l’espace confiné d’un sachet. Le CTC, avec sa grande surface de contact, a été spécifiquement conçu pour libérer sa couleur et sa force quasi instantanément, répondant ainsi parfaitement aux exigences du marché de la grande consommation et du sachet de thé, qui domine aujourd’hui les ventes en supermarché.

Le Langage de la Qualité : Le Système de Classification « Orange Pekoe »

Pour naviguer dans la diversité des thés noirs, le commerce occidental a développé un système de classification complexe, basé non pas sur le goût ou le terroir, mais sur l’apparence physique de la feuille sèche : sa taille et son intégrité. Ce système, souvent déroutant pour le néophyte, est un héritage du commerce colonial, conçu pour standardiser et fixer le prix d’un produit agricole variable.

Le terme de base est Orange Pekoe (OP). Contrairement à une idée reçue, « Orange » ne fait référence ni à l’agrume ni à sa saveur. L’origine du nom est incertaine, mais pourrait provenir de l’association avec la maison royale néerlandaise d’Orange-Nassau (un argument marketing des premiers importateurs) ou de la couleur cuivrée des feuilles de haute qualité après oxydation. « Pekoe » dérive probablement d’un mot chinois désignant les bourgeons duveteux.

Le grade OP désigne un thé constitué de feuilles entières d’une certaine longueur. La qualité augmente avec l’ajout de lettres qui indiquent la présence de bourgeons (« tips »), la partie la plus jeune et la plus prisée du théier :

- F (Flowery) : Indique la présence de bourgeons.

- G (Golden) : Fait référence à la couleur dorée de certains bourgeons.

- T (Tippy) : Signale une forte proportion de bourgeons.

- S (Special ou Finest) : Dénote une qualité exceptionnelle.

Cela crée une hiérarchie ascendante, de l’OP au SFTGFOP, qui représente le summum de la sélection. Les grades inférieurs sont constitués de feuilles brisées (BOP – Broken Orange Pekoe), puis de fragments de plus en plus petits : les Fannings (brisures) et la Dust (poussière), principalement utilisés pour les sachets de thé.

Ce système est un artefact commercial. Il impose un langage technique et apparemment objectif qui permet aux négociants d’acheter et de vendre du thé sur les marchés internationaux sans même l’avoir goûté. Cependant, il révèle un biais culturel et économique. En se concentrant exclusivement sur l’aspect physique de la feuille, il ignore des concepts de qualité plus holistiques valorisés dans les pays d’origine, tels que le qi (l’énergie du thé), le savoir-faire du producteur ou les nuances spécifiques du terroir. C’est un système conçu par des marchands pour le commerce, bien que la qualité physique soit souvent corrélée à la qualité gustative.

Tableau 1 : Grille de Classification des Thés Noirs Orthodoxes

La Chimie du Thé Noir : Une Transformation Moléculaire

La fabrication du thé noir est un exercice de chimie appliquée. Le processus d’oxydation, orchestré par le maître de thé, transforme radicalement la composition moléculaire de la feuille de Camellia sinensis, créant de nouveaux composés qui sont les véritables architectes de la couleur, de l’arôme et du goût si caractéristiques de cette boisson.

L’Alchimie de l’Oxydation : Des Catéchines aux Théaflavines et Théarubigines

La différence fondamentale entre un thé vert et un thé noir réside dans le traitement de l’oxydation enzymatique, un processus souvent appelé à tort « fermentation ». Les feuilles de thé fraîches sont riches en polyphénols, principalement des catéchines, dont la plus connue est l’épigallocatéchine gallate (EGCG). Dans la production de thé vert, ces enzymes sont rapidement désactivées par la chaleur (torréfaction ou vaporisation) pour préserver les catéchines intactes.

Pour le thé noir, l’objectif est inverse : promouvoir et contrôler cette réaction. Lors de l’étape du roulage, les parois cellulaires des feuilles sont brisées, mettant en contact les catéchines avec des enzymes endogènes, principalement la polyphénol oxydase et la peroxydase. En présence d’oxygène, ces enzymes catalysent une cascade de réactions qui transforment les catéchines, simples et incolores, en deux nouvelles familles de polymères complexes et colorés :

- Les Théaflavines (TFs) : Ce sont des dimères formés par la co-oxydation de paires spécifiques de catéchines. Elles représentent environ 3 à 5 % des extraits solides du thé noir. Les quatre principales théaflavines sont la théaflavine simple, la théaflavine-3-gallate, la théaflavine-3′-gallate et la théaflavine-3,3′-digallate. Ce sont ces molécules qui confèrent au thé noir sa couleur orange-rouge vif et sa « briskness », cette sensation vive et astringente en bouche.

- Les Théarubigines (TRs) : Il s’agit d’un groupe beaucoup plus large et hétérogène de polymères de couleur brun-rouge à brun foncé. Elles constituent la part la plus importante des polyphénols du thé noir, environ 20 % des extraits solides. Leur structure chimique exacte est encore mal comprise en raison de leur grande complexité, mais on sait qu’il s’agit de polymères de flavan-3-ols (la famille des catéchines). Elles sont responsables du corps, de la profondeur et de la couleur riche et sombre de l’infusion.

Le travail du producteur de thé consiste donc à gérer cette réaction biochimique. En manipulant avec précision la durée, la température et l’humidité pendant l’étape d’oxydation, il guide la conversion des catéchines pour obtenir un équilibre désiré entre théaflavines et théarubigines, façonnant ainsi le profil sensoriel final du thé. Le produit fini est, d’un point de vue moléculaire, fondamentalement différent de sa matière première.

Les Architectes du Goût et de la Couleur

Les théaflavines et les théarubigines sont les seules responsables des caractéristiques organoleptiques qui définissent le thé noir. L’expérience sensorielle de la dégustation est une perception directe de cette chimie unique :

- La Couleur : Les théaflavines apportent les tons vifs, orangés et dorés, tandis que les théarubigines donnent la profondeur et les teintes rouges et brunes. Un thé riche en théaflavines aura une liqueur brillante et cuivrée, alors qu’un thé dominé par les théarubigines sera plus sombre et opaque.

- Le Goût et la Sensation en Bouche : Les théaflavines sont les principaux contributeurs à la briskness, ou vivacité. C’est une qualité positive d’astringence qui donne une sensation de propreté et de fraîcheur en bouche, sans être agressive. Les théarubigines, quant à elles, confèrent le corps et la rondeur au thé. Elles créent une sensation de plénitude et de texture en bouche.

L’équilibre entre ces deux familles de composés est donc primordial. Une oxydation trop courte ne développera pas assez de théarubigines, donnant un thé fin mais manquant de profondeur. Une oxydation trop longue peut dégrader les théaflavines, résultant en un thé plat, terne et trop lourd.

Cette transformation chimique explique également les différences de profil santé entre thé vert et thé noir. Alors que les bienfaits du thé vert sont souvent liés à sa forte teneur en catéchines, ceux du thé noir proviennent de l’activité biologique des théaflavines et des théarubigines. Ces nouvelles molécules possèdent leurs propres propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires , ce qui signifie que le profil santé du thé est transformé en même temps que sa saveur.

Le Marché Mondial du Thé Noir : Tendances et Acteurs

Le thé noir, loin d’être une relique du passé, est au cœur d’un marché mondial dynamique et en croissance constante. Son écosystème commercial est complexe, allant des conglomérats multinationaux aux producteurs artisanaux, et fait face à des défis majeurs qui façonneront son avenir au XXIe siècle.

Analyse Économique et Projections

Le marché mondial du thé représente une valeur économique considérable. Bien que les chiffres exacts varient selon les agences d’analyse de marché – une occurrence fréquente due à des méthodologies et des périmètres d’étude différents – les tendances générales convergent.

Les analyses indiquent une croissance annuelle composée (TCAC) saine et régulière, se situant généralement entre 4.5 % et 6.9 % pour la prochaine décennie. Cette croissance robuste pour un marché aussi mature est alimentée par plusieurs facteurs. D’une part, l’augmentation du revenu disponible dans les économies émergentes entraîne une hausse de la consommation. D’autre part, dans les pays développés, une tendance de fond vers le bien-être et la santé, ainsi qu’un intérêt croissant pour la « culture du thé » et les produits de spécialité, stimulent la demande pour des thés de qualité supérieure.

Le thé noir constitue le segment le plus important du marché, représentant entre 40 % et 44 % de la valeur totale. La région Asie-Pacifique, menée par la Chine, domine à la fois la production et la consommation mondiale. Le marché est donc bifide : un segment de masse, dominé par le thé en sachet et la qualité CTC, coexiste avec un segment de spécialité, plus petit en volume mais à plus forte valeur ajoutée, centré sur les thés orthodoxes et d’origine unique.

Tableau 2 : Le Marché Mondial du Thé en Chiffres (Synthèse 2024)

| Indicateur | IMARC Group | Grand View Research | Market.us |

| Valeur du Marché (2024) | 25.6 milliards USD | 17.4 milliards USD | 45.9 milliards USD |

| Projection du Marché | 38.1 milliards USD (2033) | 24.6 milliards USD (2030) | 88.6 milliards USD (2034) |

| TCAC (CAGR) Prévu | 4.5 % | 6.0 % | 6.8 % |

| Part du Thé Noir | 38.5 % | 41.0 % | 44.3 % |

| Canal de Distribution Dominant | Supermarchés/Hypermarchés (32.8 %) | Supermarchés/Hypermarchés | Supermarchés/Hypermarchés (36.4 %) |

Écosystème Commercial : Des Géants aux Artisans

La structure du marché du thé reflète celle de nombreuses industries agroalimentaires modernes. Le marché de masse est consolidé et contrôlé par une poignée de sociétés multinationales, telles qu’Unilever (propriétaire de Lipton), Tata Consumer Products, et Associated British Foods. Ces géants dominent les circuits de la grande distribution (supermarchés et hypermarchés), qui représentent plus d’un tiers des ventes totales. Le produit phare de ce segment est le sachet de thé, qui constitue la forme de produit la plus vendue.

Parallèlement, un marché de niche pour les produits de spécialité est en pleine expansion. Ce segment est beaucoup plus fragmenté et animé par des producteurs artisanaux, des importateurs spécialisés et des détaillants indépendants. L’essor du commerce électronique et des plateformes en ligne a joué un rôle crucial dans le développement de ce marché, en permettant à de petits producteurs de contourner les intermédiaires traditionnels et de s’adresser directement à une clientèle de connaisseurs à l’échelle mondiale. Cette désintermédiation favorise une plus grande transparence et une meilleure valorisation des thés d’exception.

Les Défis du XXIe Siècle : Climat, Durabilité et Équité

L’industrie du thé est confrontée à des défis existentiels qui détermineront sa pérennité. Le plus pressant est sans doute le changement climatique. La culture du thé, en particulier pour les variétés de haute qualité, est extrêmement dépendante de conditions climatiques spécifiques. Le concept de terroir rend cette agriculture particulièrement vulnérable : une légère modification des températures, des régimes de précipitations ou de la durée d’ensoleillement peut altérer de manière irréversible les profils aromatiques uniques qui font la renommée de régions comme Darjeeling ou le Fujian.

Les autres défis incluent la volatilité économique, qui peut affecter la demande pour les produits premium, ainsi que les questions de durabilité environnementale et d’équité sociale. Les conditions de travail et la rémunération des cueilleurs de thé dans de nombreuses régions productrices restent des sujets de préoccupation. La demande croissante des consommateurs pour des produits éthiques et durables pousse l’industrie à adopter des pratiques agricoles plus respectueuses de l’environnement et à améliorer la traçabilité et l’équité tout au long de la chaîne d’approvisionnement. L’avenir du thé est donc intrinsèquement lié à la capacité du secteur à s’adapter à un climat changeant et à répondre aux exigences d’un consommateur de plus en plus conscient.

Le Thé Noir et la Santé : Entre Tradition et Science

Depuis des siècles, le thé est associé à des vertus médicinales. La science moderne a commencé à explorer ces croyances traditionnelles, cherchant à valider les bienfaits du thé noir pour la santé. Les recherches se concentrent principalement sur ses polyphénols uniques, les théaflavines et les théarubigines, et leur impact sur les maladies chroniques, notamment cardiovasculaires.

Bienfaits Cardiovasculaires : Une Analyse des Preuves

Les maladies cardiovasculaires étant l’une des principales causes de mortalité dans le monde, l’effet potentiel du thé noir sur ce plan a fait l’objet de nombreuses études. Les preuves peuvent être classées en deux catégories : les études épidémiologiques et les essais cliniques contrôlés.

- Les études épidémiologiques (observationnelles) examinent de larges populations sur de longues périodes. De manière consistante, ces études montrent une forte corrélation entre la consommation régulière de thé noir (typiquement deux à quatre tasses ou plus par jour) et une réduction significative du risque de maladies cardiovasculaires, d’infarctus du myocarde, d’accident vasculaire cérébral (AVC) et de mortalité toutes causes confondues. Une méta-analyse a par exemple conclu qu’une consommation de trois tasses par jour était associée à une réduction de 11 % de l’incidence des infarctus. Une autre étude sur près de 200 000 adultes a montré qu’une consommation similaire réduisait le risque d’AVC.

- Les essais cliniques contrôlés (randomisés) cherchent à établir un lien de causalité en donnant du thé à un groupe de participants et un placebo à un autre, puis en mesurant des biomarqueurs spécifiques. Les résultats de ces essais sont plus nuancés et parfois contradictoires. Certains essais ont montré des effets positifs, notamment une amélioration de la fonction endothéliale (la capacité des vaisseaux sanguins à se dilater), ce qui est un facteur clé de la santé vasculaire. Cependant, les effets sur d’autres marqueurs de risque, comme les niveaux de cholestérol (LDL et HDL), la pression artérielle ou les marqueurs d’inflammation, sont inconstants d’une étude à l’autre.

Cette divergence classique entre de fortes corrélations épidémiologiques et des résultats d’essais cliniques plus modestes ne signifie pas que les bienfaits sont inexistants. Elle met en lumière la complexité des mécanismes biologiques et les limites de la recherche. L’effet bénéfique du thé pourrait ne pas provenir de l’action sur un seul biomarqueur, mais d’une synergie de multiples composés agissant sur l’ensemble du système vasculaire sur le long terme, un effet difficile à capturer dans des essais de courte durée. Il est donc raisonnable de conclure que les preuves suggèrent fortement un bénéfice cardiovasculaire, même si les mécanismes précis sont encore en cours d’élucidation.

Le Pouvoir des Polyphénols : Antioxydant et Anti-inflammatoire

Les bienfaits du thé noir sont principalement attribués à sa riche composition en polyphénols, notamment les théaflavines et les théarubigines formées durant l’oxydation. Ces composés sont de puissants antioxydants. Ils agissent en neutralisant les radicaux libres, des molécules instables produites par le métabolisme cellulaire qui, en excès, peuvent causer un « stress oxydatif » et endommager les cellules, l’ADN et les lipides, contribuant ainsi au vieillissement et à de nombreuses maladies chroniques.

Plusieurs études ont démontré que la consommation régulière de thé noir augmente de manière significative la capacité antioxydante totale du plasma sanguin. Le pouvoir antioxydant des catéchines du thé vert n’est donc pas perdu lors de la transformation en thé noir ; il est simplement transféré à de nouvelles molécules plus complexes.

Une observation intéressante issue de la recherche est l’effet potentiel du lait. Une étude a montré que si la consommation de thé noir seul augmentait considérablement le potentiel antioxydant du plasma, cet effet était annulé lorsque du lait était ajouté au thé. Cela suggère que les protéines du lait pourraient se lier aux polyphénols et inhiber leur absorption par l’organisme. Cette découverte a des implications importantes pour les cultures, notamment britannique, où le thé est très majoritairement consommé avec du lait.

En plus de leur rôle antioxydant, certains composés du thé et des épices souvent associées (comme dans le masala chai) possèdent des propriétés anti-inflammatoires, qui peuvent contribuer à réduire l’inflammation chronique de bas grade, un facteur de risque pour de nombreuses maladies.

Rituels et Cultures : Le Thé Noir dans le Monde

Le thé noir a transcendé son statut de simple boisson pour devenir le cœur de rituels sociaux complexes et un puissant symbole d’hospitalité à travers le monde. Chaque culture l’a adopté et adapté, créant des traditions uniques qui reflètent ses valeurs et son histoire.

Le Afternoon Tea Britannique : D’un En-cas à une Institution

Le rituel de l’Afternoon Tea est une invention de l’aristocratie britannique du XIXe siècle. La tradition est attribuée à Anna Russell, 7e duchesse de Bedford, dans les années 1840. À cette époque, seuls deux repas principaux étaient pris dans la journée : un petit-déjeuner copieux et un dîner servi très tard, vers 20 heures. Souffrant d’une sensation de « creux » en fin d’après-midi, la duchesse prit l’habitude de se faire servir une collation privée dans ses appartements : une théière accompagnée de pain, de beurre, de petits sandwichs et de gâteaux.

Ce qui commença comme un en-cas personnel se transforma rapidement en un événement social. La duchesse se mit à inviter ses amies à la rejoindre, et la pratique se répandit comme une traînée de poudre dans les cercles de la haute société. L’Afternoon Tea devint un nouveau prétexte pour se réunir, un espace social semi-formel où les femmes de l’aristocratie pouvaient échanger des nouvelles, nouer des alliances et afficher leur statut social à travers la qualité de leur porcelaine, de leur argenterie et le raffinement des mets proposés. Le rituel fut ensuite popularisé et formalisé à plus grande échelle par la reine Victoria, qui organisait de grandes « réceptions de thé ».

Il est crucial de le distinguer du High Tea, avec lequel il est souvent confondu, surtout en dehors de la Grande-Bretagne. Le High Tea était à l’origine le repas du soir des classes laborieuses, pris après une longue journée de travail. C’était un repas substantiel, composé de viandes, de pommes de terre et d’autres plats consistants, accompagné de thé, et servi à une table haute (« high table »), d’où son nom. L’Afternoon Tea, en revanche, était un plaisir de l’après-midi pour les classes oisives, servi sur des tables basses dans les salons.

Le Masala Chai Indien : L’Épice de la Vie Quotidienne

Le Masala Chai est l’exemple parfait du syncrétisme culturel, une boisson qui fusionne plusieurs traditions pour créer une identité typiquement indienne. Ses racines plongent dans l’ancienne médecine ayurvédique, qui utilisait des décoctions d’épices (masala) pour leurs propriétés curatives. Ces boissons originelles ne contenaient pas de feuilles de thé et étaient préparées avec un mélange d’épices comme la cardamome, le gingembre, les clous de girofle, la cannelle et le poivre noir.

Le thé noir ne fut intégré que bien plus tard, suite à l’établissement des plantations par les Britanniques au XIXe siècle. Pendant longtemps, le thé resta une boisson chère, consommée principalement par les colons. Sa démocratisation au sein de la population indienne fut grandement facilitée par l’invention de la méthode de production CTC dans les années 1960, qui rendit le thé noir beaucoup plus abordable.

Les Indiens se sont alors approprié le thé noir britannique en l’intégrant à leur tradition d’infusions d’épices et en y ajoutant du lait et du sucre en abondance. Ainsi naquit le Masala Chai moderne, une boisson réconfortante et omniprésente, vendue à chaque coin de rue par les chai wallahs. Il représente la fusion de trois mondes : la sagesse médicinale indienne (les épices), une marchandise coloniale britannique (le thé noir) et une adaptation locale (le lait et le sucre). C’est une boisson post-coloniale par excellence, entièrement réappropriée et devenue un symbole de l’identité et de l’hospitalité indiennes.

Symboles d’Hospitalité : Le Çaydanlık Turc et le Samovar Russe

Bien que géographiquement et culturellement distinctes, la Turquie et la Russie ont développé des rituels du thé qui reposent sur une solution technologique et sociale remarquablement similaire, incarnant toutes deux une culture de l’hospitalité.

- En Turquie, le thé (çay), généralement un thé noir de la région de Rize sur la mer Noire, est au centre de toute vie sociale. Il est préparé à l’aide d’une double théière superposée appelée çaydanlık. Le pot inférieur, plus grand, sert à faire bouillir l’eau. Le pot supérieur, plus petit, contient les feuilles de thé et une petite quantité d’eau bouillante pour créer un concentré de thé très fort. Le thé est servi dans de petits verres en forme de tulipe (ince belli). Pour chaque invité, l’hôte verse un peu de concentré du pot supérieur, puis le dilue avec l’eau chaude du pot inférieur, ajustant ainsi la force du thé au goût de chacun : koyu (foncé) pour un thé fort, açık (clair) pour un thé léger.

- En Russie, le samovar est le cœur de la tradition du thé. C’est une grande urne métallique, souvent ornée, conçue pour garder l’eau chaude en permanence, un atout essentiel pour survivre aux hivers rigoureux. Comme pour la méthode turque, le samovar n’est pas utilisé pour infuser le thé directement. On prépare un concentré de thé très fort, la zavarka, dans une petite théière posée sur le dessus du samovar pour la garder au chaud. Chaque personne se sert une petite quantité de zavarka dans sa tasse, puis la dilue avec l’eau chaude tirée du robinet du samovar.

Cette convergence technologique vers un système en deux parties (concentré + eau chaude) n’est pas un hasard. Elle répond à un besoin social précis : celui de pouvoir offrir le thé de manière continue sur une longue période à de nombreux invités, tout en permettant une personnalisation instantanée de chaque tasse. Cette méthode est l’incarnation même d’une hospitalité généreuse et sans hâte, où le temps social est rythmé par le service ininterrompu du thé. Le çaydanlık et le samovar sont plus que des ustensiles ; ce sont des instruments de convivialité.

Une Tasse qui Contient le Monde

L’extraordinaire voyage du thé noir, d’une simple feuille oxydée par accident dans les montagnes du Fujian à une boisson consommée par des milliards de personnes, est une métaphore de la mondialisation elle-même. Son histoire est celle d’une marchandise qui a dicté le cours des empires, rééquilibré les balances commerciales par la force, et redessiné les cartes agricoles du monde par l’espionnage. Sa science est celle d’une transformation moléculaire contrôlée, où l’art du producteur façonne la chimie pour créer une palette infinie de saveurs et d’arômes. Son économie est celle d’un marché globalisé, où s’affrontent la standardisation industrielle et la valorisation du terroir artisanal. Sa culture, enfin, est celle d’une appropriation et d’une réinvention permanentes, où la même feuille a donné naissance à des rituels aussi divers que la formalité codifiée de l’Afternoon Tea britannique et la chaleur épicée du Masala Chai indien.

Le thé noir n’est donc pas un produit inerte. Il est un acteur de l’histoire, un objet de science, un pilier économique et un vecteur de lien social. Chaque tasse contient, dans sa liqueur sombre et complexe, les saveurs entremêlées de l’histoire, de la science et de la culture humaine. Boire un thé noir, c’est goûter à une parcelle du monde.

Ingrédients

- Les 3 visages du Thé Noir et comment l'infuser

Préparation

Les 3 visages du Thé Noir et comment l'infuser